こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

呼吸をするに当たって、どの様にして肺が膨らんだり、縮んだりしているか、を正確にイメージ出来ている人は少ない様です。

このブログでも何度か「呼吸」の話しをしましたが、実は、皆さん、「腹式呼吸」や「横隔膜」などのイメージが上手く捉えられていない様でした。

そこで今回オススメしたいのが、

呼吸のメカニズムについて分かりやすく書いてある『呼吸の科学』(石田浩司著/講談社ブルーバックス)という本です。

多少専門的な部分もありますが、概ね嚙み砕いて分かりやすく書いてあります。

本書は、呼吸のメカニズム、つまり、肋骨や横隔膜、腹筋などがどの様に動いて、肺が膨らんだり縮んだりしているのか、ということだけでなく、

平常時(安静時)の呼吸と運動時の呼吸の違いや、運動時でも、ヨガの時の呼吸や、登山の時の呼吸、はたまた格闘技と呼吸の関係など、様々なシチュエーションでの呼吸に関するお話もされています。

他にも、「新しい動作技能を覚えた後、30分間深く鼻呼吸すると、普通に休んだ時よりよく覚えていて、それが24時間後も続いている」ことや、「鼻呼吸の吸気相で記憶が良くなる可能性が示唆されて」いるといったことも紹介されています。

また、おうち時間が増えている昨今ですが、「部屋の換気が悪く汚れた空気(二酸化炭素濃度が1000ppm以上)では、注意機能、実行機能、推理力、計算能力、文書処理能力などの認知機能において、正確性は変わりませんが、判断スピードが鈍ることなどが最近のレビューで報告されている」ことなど、

呼吸にまつわる様々なお話が展開されています。

普段、無意識で行われていいる呼吸ですが、人は呼吸せずには生きて行けません。

生きてゆくためだけでなく、呼吸の仕方ひとつで、身体面、メンタル面の両面における様々な状態に大きな影響を及ぼします。

呼吸そのものに興味がある方はもちろん、

体調面やメンタル面に改善したい不調を抱えている方や、パフォーマンス・アップ、効率アップを模索している方にもお役に立つ内容だと思います。

興味のある方は是非ご参考にしてください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

先日、長時間の座りっぱなしによる健康リスクについて書かせて頂きました(11月1日ブログ)。

そうしたら、昨日(11月4日木曜日)、NHKの『所さん大変ですよ!』という番組で、

長時間の座りっぱなしによる健康リスクについて取り上げられていましたね!!

前回のブログでは、少しでもリスクを下げるために、定期的に立ち上がることや、

正しい座位姿勢を習慣づけることなどを提案させて頂きましたが、

昨日の番組では、「貧乏ゆすり」が効果的だというお話が紹介されていました。

あまり良いイメージの無い「貧乏ゆすり」ですが、

座りっぱなしによるリスク軽減だけでなく、

膝痛のある人の膝の痛み改善や、むくみ、冷え性の改善にも効果的とのことでした。

要するに、筋肉はこまめに動かした方が良い、ということですね。

来週深夜に再放送がある様なので、興味のある方は是非チェックして見てください!!

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

パソコンでの仕事が増えている上に、仕事以外でもモバイルに向かっている時間が多くなり、コロナ禍も手伝って、皆さん、座りっぱなしの時間がどんどん増えているのではないでしょうか?

一日に座位を取っている時間が11時間以上の人は、同じく一日4時間以下の人に比べて、死亡リスクが約40%高まるなどというデータがあります。

日本人の一日の平均座位時間は、世界最長の7時間だということですが、

長時間の座りっぱなしは、喫煙や飲酒と同様に、心筋梗塞、脳血管疾患、肥満、糖尿病、がん、認知症などの健康リスクが高まる、と言われています。

また、メンタル・ヘルスへの影響に関しても、一日の坐位時間が12時間以上の人では、同じく6時間以下の人の3倍のリスクがあるとの報告も見られます。

しかし、私がこれらのデータや研究報告を見ていて一番気になったのは、

上述の様なデータ、つまり「一日の座位時間が長いことによって引き起こされる健康リスク」が、

「運動習慣の有無にかかわらず」、あるいは「定期的な健康増進プログラムへの参加の有無にかかわらず」、上記の様な結果であるとされていたことでした。

つまり、定期的な運動を行っても、同一姿勢を続ける(≒動かない)時間が長いことによって生じるリスクは帳消しには出来ない、という訳です。

これは運動をしても意味がない、と言っているのではないでしょうし、

もちろん運動習慣は無いよりもあった方が、運動を行ったなりの健康メリットはあるはずです。

しかし、定期的に運動をしているからといって安心してはいけない、

カラダにメリットとなること(=定期的な運動)を行う一方で、

デメリットになる習慣(=長時間の座位)を減らさないと、そのリスクは高くなる、ということです。

とは言え、仕事で長時間の座位を余儀なくされている方も多いと思います。

仕事中は、せめてタイマーをかけてでも、時間を決めて定期的に立ち上がるようにしたり

(30分毎が理想ですが、現実的でなければ、せめて1~1.5時間に一度は座りっぱなしを解除して欲しいですね)、

座っている時も出来る限り負担の少ない正しい座位姿勢を習慣づけるなど、リスクを最小限にする工夫を行いたいものです。

また、お仕事で疲れているとは思いますが、

仕事以外の時間では座りっぱなしになる時間を極力減らす様にできれば良いと思います。

また、正しい座位姿勢を維持するのも、習慣づいていないとなかなか大変なことだと思いますので、

これもまた、お仕事で疲れているとは思いますが、

仕事以外の時間を利用して正しい座位姿勢を維持できるための体幹トレーニングを行うなどの対策ができると、

座位による健康リスクを下げると同時に、運動によるメリットを得る方法として良いのではないかと思います。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちわ!西村です!

今回は足の指の大切さについてお話します!

最近、足の指に力が入らない方が多い気がしています!

○ 片足立ちでグラグラしてしまう

○ スクワットやしゃがみ動作で足の外側にばかり体重が乗ってしまう

という方は要チェックです!

《チェックポイント》

①足の指をしっかり握れますか?(強くグーができればOK)

②足の指周りの皮膚が硬くなっていませんか?特に足指の付け根

現代の環境は裸足で歩くことが少なく、靴下や靴で足を覆うことが多い為、足指の力が衰えやすいそうです。

足指は足や腰の筋力をバランスよく使う支点になっており、力が入らないと体重を上手く支えることができず、

筋力のバランスが乱れ、腰痛、膝痛、股関節痛などにつながります。

《セルフケア》

①足の指を各関節でしっかり曲げたり、指の間を1本ずつ広げるようにストレッチしましょう!(手を使ってOK)

②タオルを床に置き、足の指で手繰り寄せましょう!(タオルギャザー)

③足の指でグー、チョキ、パーが出来たら最高です!

ぜひチェックしてみてください(^^♪

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

皆さん、ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐けていますか?

以前のブログ(10月6日のブログ)で、腹式呼吸について、『吐く時は鶴の様に、吸う時は亀の様に』という、中国の吐納法(=呼吸法)において言われる要領を紹介しました。

普段は無意識で行っている呼吸ですが、どうやら我々現代人は、ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐くということが意外と苦手の様です。

これには、横隔膜がしっかりと使えていないとか、胸郭(肋骨)が十分に動いていないとか、様々な要因はありますが、今回はストローを使った呼気の練習について紹介したいと思います。

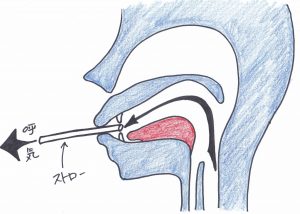

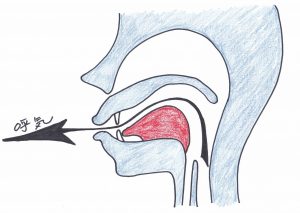

お腹の中から(とはいっても実際には肺からですが)ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐く練習としてよく行われるのが、ストローを使った呼気の練習です。

方法は至って単純で、口にストローをくわえ、ストローを通して息を吐くという方法です。

ストローを通して息を吐く感覚をつかんだら、

今度は、ストローを使わずに、

しかし、ストローをくわえている時と同じように、軽く口をすぼめて、

ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐いてゆきます。

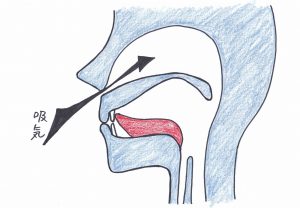

息を吐き切ったら、口を閉じ、鼻から自然にスーッと息を吸います。

中国の伝統的養生法における吐納法(=呼吸法)の中でよく行われる口の形の要領としては、

ストロー呼吸の様に軽く口をすぼめた際に、舌の尖端を下前歯の裏側の付け根に軽く付け、軽く開いた上下の前歯の隙間を通して、すぼめた口から、細く長く、しっかりと息を吐いて行くようにします。

この口の形を取ると、何となく、細く長く吐ける様な気がしませんか?

ある程度、息を吐き切ったら、口を軽く閉じ、今度は、舌の尖端を上前歯の付け根に軽く付け、鼻から自然と息を吸います。

この舌の尖端を前歯の裏側の付け根に付けるというのは、身体の前後の正中線を通る、任脈・督脈という二つの経絡と関係します。

(今年4月28日のブログ『唾液はくすり(?)』に関連したことを書いてありますので参考にしてみてください。)

前回も書きました通り、一口に呼吸法と言っても世の中には様々な方法があります。

目的や行う方の身体の状況によっても息の吐き方や吸い方は変わりますが、一先ず、ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐けるようにする為の練習として、上記の方法がご参考になれば幸いです。

呼吸は、本来意識してはコントロール出来ない自律神経を、自分でコントロール出来る唯一で有効な方法です。

試しに、ご自身の手首の脈を触りながらゆっくりと呼吸してみてください。

息を吸う時は脈がやや速くなり、吐く時は脈がややゆっくりになるのが分かると思います。

それくらいストレートにカラダに影響を与えます。

ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐き、

深い呼吸で、身体を芯から整えて行きましょう!

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんばんは。芝公園整骨治療院の高橋です。

先日お灸は何から出来ているの?と聞かれたので今日はそれにお答えします。

まず灸施術ですが、もぐさを米粒半分くらいの大きさに捻り、皮膚の上に置いて、線香にて点火します。

このもぐさは日本全国で生息しているある植物から作られています。

ちなみに食べたことがある方もいるかも知れません。

その植物は・・・・・・草餅や団子にも使われている「よもぎ」です。

道端にも生えているので身近に感じるかもしれませんね。

ここで、簡単にもぐさの作り方をご紹介します。

まず、使うのはよもぎの葉っぱの部分のみなので葉のみを集めて日光で天日干しします。

湿気は大敵なので空気が乾燥している秋冬に作ることがおおいみたいです。

乾燥が不十分であると出来上がりの品質にも影響しますので、機械乾燥させるところもあるみたいです。

天日干しでは晴れの日にしっかりと乾燥させましょう。

乾燥した葉は石臼で細かく粉砕しすり潰します。

石臼で粉砕したよもぎは、まだもぐさになる毛と、粉砕された葉肉、茎などが混在する、粉末の状態です。

長通しというふるいの役割をする機械の中に粉砕したよもぎを入れ、回転させて撹拌することで、

もぐさと雑物をふるい分けます。

最後に唐箕(とうみ)というふるいの様なものにかけて選別して完成となります。

当院では直接皮膚に乗せて施術することもありますが、症状に応じて台座灸や箱灸など症状により変えております。

気温が下がりだしてきました。体調管理の為にも当院のご利用をお待ちしております。

ご予約はインターネット予約またはお電話でのご予約でお願いします。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

前回は、酸素カプセルが身体に効く仕組みとして、

気圧が上がることで血液中に直接溶け込む溶解型酸素が増え、

それによってより多くの酸素が身体中の隅々にまでに行き渡る様になる、というお話をしました。

この説明をして差し上げると、患者さんからよく、

アスリートが行っている高地トレーニングと同じ様なもの?

という質問を受けることがあります。

カプセルの中では気圧を高くするのに対して、高地トレーニングは、逆に気圧の低い高地に行ってトレーニングをするというものです。

気圧の低い高地では酸素も薄い状態になっています。

酸素が薄い中でトレーニングをすると、より多くの酸素を取り込もうと、酸素を運搬する役目の赤血球が増加します。

赤血球の増加は高地から降りて来てもしばらくの間はその状態が持続しますので、

酸素濃度が通常である環境下に戻ったら、しばらくは、赤血球が増加している分より多くの酸素が体内を運搬されるので、パフォーマンス・アップにつながる、

というのが高地トレーニングの仕組みです。

酸素を運搬する赤血球の数を増やすのか(=高地トレーニング)、

赤血球で運搬される以外の溶解型酸素を増やすのか(=酸素カプセル)、

という点で両者は異なります。

当院の酸素カプセルは、気圧を上げることはもちろん、酸素濃縮器が設置されていて、カプセル内に濃縮酸素が送られていますので、より良い効果が期待できます。

酸素を多く取り込む、という説明をして差し上げると、もう一つ、時々受ける質問に、

酸素を多く取り込むと活性酸素が発生しませんか?というご心配があります。

環境や食生活の悪化、ストレス社会といった要因で、体内で発生した活性酸素が身体を酸化させて傷つける、というお話はよく耳にするところだと思います。

酸素の働きは前回お話しした通りですが、実は、通常の代謝活動の中でも、消費した酸素の約2%は活性酸素に変化しています。

つまり、通常でも一定の割合で活性酸素は発生しているのです。

そして活性酸素は、細菌や異物を分解する免疫的な働きを担ってくれています。

また、発生した活性酸素は、体内の抗酸化酵素によって適度に処理される仕組みもあります。

問題は、過剰なストレスや生活環境・生活習慣の乱れによって、活性酸素が過剰に増えることや、身体の抗酸化機能が落ちることにあります。

酸素カプセルは、不必要に活性酸素を発生したり、過剰に発生させる様なことはありませんのでご安心ください。

酸素カプセルがどのようにカラダに効くのか、という仕組みを二回に渡って紹介させて頂きました。

ご興味を持たれた方、疲れが取れ難い、コンディショニングとして利用したい、などといった方々、是非一度お試しください!!

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

当院に設置されている酸素カプセルは多くの方にご利用いただいておりますが、

既にご利用いただいている方からも、

未だ利用された経験はないけれども興味のある方からも、

『そもそも酸素カプセルはどのような仕組みで身体に良いの?』

という質問を頂くことがあります。

酸素カプセルは、写真の様なカプセルの中に入って頂き、

扉をしめて密閉した状態で内部の気圧を上げ、

後はゆっくりとお休み頂く、というものです。

当院の酸素カプセルの特徴や、酸素カプセルがどのような事に効果があるのか、

については当院HPをご参考にして頂き、

ここでは、気圧が上がることと酸素の取り込みの関係についてお話したいと思います。

通常、私たちが呼吸によって吸い込んだ空気は肺に入り、肺で『ガス交換』が行われます。

つまり、肺の中で、吸気によって取り込まれた空気の中から酸素が血液中に取り込まれ、

代わりに体内で増えた二酸化炭素が血液中から肺に、そして肺から体外へと呼気とともに排出されます。

血液中には、液体成分の中に、赤血球や白血球、血小板といった血球が流れています。

通常、私達が生活している1気圧の状態の中では、

肺から血液中に取り込まれた酸素のうちの99%以上が赤血球と結びつくことによって身体の隅々まで運ばれており(これを結合型酸素と言います)、

血液の液体中に直接溶け込む酸素(これを溶解型酸素と言います)は1.5%ほどと言われています。

ところが、身体に気圧をかけることで血液中に直接溶け込む溶解型酸素が増えます。

それによって、より多くの酸素が体内に取り込まれ、血球が通過しづらい毛細血管の隅々にまで酸素が行き渡りやすくもなります。

私たちの身体を構成している細胞は、酸素を使って糖を分解しており、これが熱エネルギーやタンパク質の生合成エネルギー、あるいは筋収縮のエネルギーとなっています。

ですから出来るだけ効率よく、より多くの酸素を取り込むことで、疲労回復やケガの回復の促進、コンディショニングに効果が期待できるという訳です。

これが酸素カプセルが身体に効いてくる仕組みです。

いかがですか? ご興味をお持ちいただけましたでしょうか?

疲れが取れない、ケガの回復が遅い、などなど、是非一度お試しください!!

上記の様な説明をさせて頂くと、患者様からよく聞かれる質問があります。

次回はそのよくある質問についてお話をしたいと思います。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

太極拳や気功法など、中国には古くから様々な健康法、養生法が伝わっていますが、

中国の古い養生法や鍛錬法の中では、いわゆる呼吸法のことを「吐納」と呼んでいます。

「吐納」とは、「吐古納新(とこ、のうしん)」、つまり、「古きを吐き出して、新しきを納める」という意味です。

この「吐納(呼吸法)」にも様々な種類や方法がありますが、

呼吸法の要領を表す言葉に「吐鶴納亀(とかく、のうき)」という言葉があります。

「吐くときは鶴(の様に)、納める(吸う)ときは亀(の様に)」という意味です。

これは主にいわゆる腹式呼吸の要領について言ったものですが、どういうことかと言いますと……;

腹式呼吸で吐く時というのは、腹部を凹ますことによって横隔膜が上がり、それによって胸郭が狭まることで肺の空気が吐き出されます。

その際、お腹は、少し窮屈になったズボンやスカートを穿くとき時の様に、腹部を四方八方から凹まします。

それに伴って頭頂部と尾骨とが引っ張り合う様に、脊柱が縦に引き伸ばされ、上体が伸ばされる様になります。

その様をちょうど鶴が伸びをしている様子に例えたのが「吐鶴」という言葉です。

一方、腹式呼吸で吸う(納める)時というのは、横隔膜が下がることで胸郭が広がると同時に、横隔膜によって押し下げられた腹腔が四方八方に広がります。

その際、尾骨を納めて肛門を引き締め、目線はやや臍を見るようにし、脊柱をゆるめて背中や腰部まで十分に膨らむようにします。

少し丸まるようになる(ほんの少しです。猫背はいけません)その様を、甲羅を背負った亀に例えたのが「納亀」という言葉です。

「吐」、「納」という言葉は、「呼」、「吸」という言葉に比べて、単に鼻や口を通じて肺に空気を出し入れするというよりは、もう少し身体の深いところから、そして深いところへの気の出し入れをイメージさせてくれる気がします。

鶴や亀の姿で例えながら身体全体でしっかりと深い呼吸を行うことを表現しているのでしょう。

中国の呼吸法には多くの方法や種類があり、行い方も様々です。

紹介した様な腹式呼吸もあれば、武術などでは逆腹式呼吸も重視されよく行われます。

鼻から吸って口から吐く方法もあれば、吐くのも吸うのも口を閉じて鼻から、という方法もあり、

目的や呼吸法を練習する人の身体の状況に応じて使い分けたりもします。

吐く時に五臓六腑に対応した特定の発声を行いながら吐いて臓器を刺激する、などといった方法もあります。

中国の養生法以外にも、ヨガの呼吸法や、禅の呼吸法など、呼吸法には様々な方法があります。

現代人は呼吸が浅くなりがちだと言われており、様々な不調の原因にもなります。

ご自分の目的や状況に合った呼吸法を見つけて、出来ればはじめは一度きちんと学んでみると良いと思います。

当院スタッフ・西村による呼吸に関するブログ(8月27日、9月14日ブログ)もお役に立つと思いますので非参考にしてみてください!!

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

皆さんは血液型占いや血液型による性格診断のようなものを信じますか?あるいは気にしますか?

海外ではあまり血液型による性格診断などは行われないようで、

「日本人は血液型の話しが好きだねえ」、というのが海外の人たちの感想だとか、そうでないとか・・・。

この血液型による分析(分類)、元々は、昔、日本に軍隊があった頃、

統率の取れた軍隊を編成するために、血液型による性格の傾向を調べた統計が起源になっている、

という話を聞いたことがあります(どこで聞いたのか、読んだのか、忘れましたが・・・)。

そして、これも元々はどこで聞いたのか(読んだのか)忘れましたが、

血液型による性格の傾向には医学的な根拠もある、という話も、聞いたことがありました。

例えば、O型は免疫力が高いため、狩猟に出ていた原始のころから、

病気やケガの心配をあまり気にせずに大胆に行動出来ていた為、大雑把、おおらかな傾向となり、

A型は免疫力がO型に比べて低い為、病気やケガに注意しながら慎重に行動する必要があったことから、

繊細で神経質な傾向となりやすい、といった事であったと記憶しています。

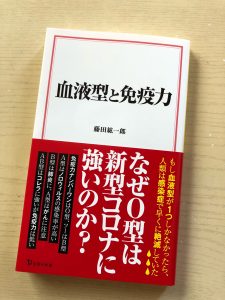

こうした血液型による違いを、免疫力の観点から、医学的に書いてあるのが、

腸の研究で有名な藤田紘一郎先生の『血液型と免疫力』(宝島社新書)という本です。

ざっくり言うと、

A型というのは血球にA型因子を持っていて、自分とは異なるB型因子に対する抗体(≒免疫力、抵抗力)があり、

B型は、血球にB型因子を持っているので、A型因子に対する抗体(≒免疫力、抵抗力)が、

O型は、自身がA型因子もB型因子も持っていないので(O型は元々は「ゼロ型」ということ)、A型、B型の両方に対して抗体(≒免疫力、抵抗力)がある、ということです。

ちなみにAB型は、自身の中にA・B両方の因子を持っているので、A・Bいずれに対する抗体も持っていません。

実は、人間以外の自然界のあらゆる生き物がこのABO型の因子を持っていて、

細菌や寄生虫などにもABO型があり、ウィルスにも種類によるABO型との相性の様なものがあるそうです。

(ちなみに細菌などにはA型因子を持ったものが多いそうです。あと、ウィルスは生物ではありません。)

つまり、ヒトは、持っているABO型の抗体の種類と数の違い(=血液型の違い)が

免疫力、抵抗力の違い(強さ)として現れる、ということの様です。

(以上、上記『血液型と免疫力』による)

とは言え、血液型には、ABO型以外にRh型の区別もありますし、

免疫力や抵抗力、個々の体力や回復力といったものは、

日常での運動習慣や食事、生活習慣などの後天的な要素に因るところが大きいことも確かです。

アドラーが『大切なのは何が与えられているかではなく、与えられているものをどう使うかである』と言ったように(8月25日ブログ参照)、

血液型による先天的な傾向はあるものの、それを知った上で、

それをどう生かして自身の免疫力を上げてゆくのかは、私たち自身の努力次第のようです。

同書では、血液型ごとのかかりやすい病気、かかりにくい病気などの他、

血液型ごとの相性の良い食べ物なども紹介していますので、

自身の傾向を知り、それに合った生活習慣の改善や強化の参考になるかも知れません。

免疫力が気になる昨今、興味のある方は、是非ご一読してみてください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511