11月になりましたね。今年もあと2か月。日に日に寒さが増してきますね。

そこで、当院では冬のあったかグッズとして

腹巻き、アームウォーマー、ハンドウォーマー、レッグウォーマー各3種を今月から販売しております。

お手頃な価格でお買い求めいただけます。

ご自身で使うもよし、プレゼントするもよし。

カラーも豊富にご用意しております。

この冬のマストアイテムになること間違いなしです。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

今日からお盆が始まりましたね。

帰省する方やお仕事の方などいらっしゃるかと思います。

この期間に身体の調子を整えませんか?

当院は元旦以外は毎日営業しています。

お体の事でお困りごとがあればご相談ください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

ここのところ寒暖差が激しいですね。

体調を崩されている方も多いのではないでしょうか?

以前、このブログで『寒暖差疲労』を取り上げましたが、今回再度この『寒暖差疲労』を取り上げたいと思います(ネタの使い回しです!)。

『寒暖差疲労』は、前日との気温差や、一日の中での気温差が7度以上ある様な場合に、自律神経の調整機能が乱れて様々な身体の不調が出るものを指します。

症状としては、文字通りのだるさなどと同時に、肩凝りや頭痛、内臓症状では食欲不振や便秘・下痢などが現れることもあり、人によっては、めまいや不眠、イライラなどの気分の乱れも現れます。

自律神経である交感神経と副交感神経は、身体の活動モードと休息モード、体温の上昇と下降などを調整しており、ちょうどアクセルとブレーキの様な関係でバランスを取り合っています。

寒暖差が大きいと、気温の変化に身体を対応させようと、急激に何度もアクセルとブレーキをかけることになり、その調整がききにくくなってくるのです。

自律神経の調整機能は、普段の生活習慣(生活リズム)が大きくかかわることは言うまでもありません。

また、寒暖差に対する自律神経の調整機能については、筋肉量や運動習慣、発汗習慣も関係します。

筋肉は熱を発生させ体温を上げます。

一方、発汗によって体温は下がります。

運動と休息はアクセルとブレーキのメリハリをつけ、その調整機能を鍛えます。

在宅の時間が長く、空調(冷暖房)がきいた快適な空間の中であまり動かない。

その為に適度に心拍数が上がったり、発汗する機会も少ない。

となると、アクセルとブレーキの加減や、スイッチのオンとオフといった切り替えが鈍くなってゆきます。

そこに来て寒暖差が大きいと、自律神経の調整機能が追い付かず、上記の様な症状が現れる、という訳です。

対策としては、単純に、運動をする(適度に心拍を上げたり発汗する機会を持つ)、規則正しい生活を送る、空調(冷暖房)に頼り過ぎない、といったことが挙げられます。

つまり、普段から自律神経のアクセルを踏んだりブレーキをかけたり、スイッチを入れたり切ったり、ということを適度に、そして緩やかに行っておくことで、その調整機能を働かせて鍛えておくということです。

入浴で身体を温め発汗したり、首肩のストレッチを行うことも有効です。

生活習慣の改善だけでは追いつかなかったり、症状が強く出ている場合などは、針灸なども有効です。

針や灸の刺激は、滞った血流を改善したり、また、緊張を緩めたり、逆に働くべき機能を賦活したりといった効果があります。

季節の変わり目の体調不良にお悩みの方は、是非ご相談ください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。たかはしです。

今月からファイテンの健康浴シャワーを酸素カプセル中や施術中に使用できるようになりました。

先ず、健康浴とは?ですが

独自素材のメタックスカーボンセラミックを配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光の事です。

医療現場やアスリートのケアにも使われていて、照射部位の筋肉をほぐし、リラックス効果が期待できます。

美容効果も高く、しわやリンパ付近に当てるだけです。

頭皮の硬さや頭が重い感じがするなら、頭に当てることで頭皮のリラックスをサポートしてくれます。

また、こめかみや眉間に当ててあげれば目元が明るくなったり、お顔全体が明るい印象に変わることも。

さらに、膝裏や鼠径部のリンパに当ててあげれば、リンパの滞りを改善し

体内の水分や老廃物を流れやすくし、栄養素も効率よく運搬できます。

一機貸し出しで500円、二機で1000円となっております。

ご利用、興味のある方はスタッフまでお声がけください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

『寂しい生活』(稲垣えみ子・著/幻冬舎文庫)という本を読んだことはありますか?

題名には「寂しい」とありますが、内容は決して寂しい本ではなく、楽しく読める本です。

少し前の本ですが、一時期メディアにも取り上げられたので、ご存知の方もいらっしゃると思います。

-200x300.jpg)

この本の著者は、原発事故をきっかけに節電をはじめたのですが、

それが単なる節電にとどまらず、

身の回りの家電製品を次々と手放して、ほぼ電気を利用しない生活を送るようになります。

その様子と、その過程で得られた様々な(悟りにも似た)気付きが紹介されたのがこの本です。

この著者は、『電気は無いもの』として生活するので、外出した先では、もちろんエレベーターやエスカレーターは一切使いません。

そうした生活を続けていく内に、著者は、階段を昇り降りしても段々と息が切れることがなくなり、体幹が鍛えられてゆくのを実感していったそうです。

そこから、著者は、高いお金を払ってジムに行かなくても、街中がどこでも『マイ・エクササイズジム』だと気付くに至ります。

そうなんですよね。その気になれば運動する機会はどこにでもあるんですよね (^^;

その他にも、この本には色々と面白く、参考になる(と私は感じた)様々な『節電』にかかわるエピソードが紹介されています。

そして、最後はなんと哲学的(?)に、

『家電のことを突き詰めて考えてゆくと、結局は「生きるとはどういうことなのか」という問題に突き当たってしまう』という考えに至ったことが書かれています。

家電は確かに便利で私たちの生活を豊かにしたように思えますが、

『人間が「できること」を機械に譲り渡していくと、人間のすることはどんどんなくなってゆきます』、

『私たちは便利になったと喜んでいる一方で、「生きる」ということを少しづつ手放しているんじゃないか?

動くことは生きているというこということであり、生きているということは動くことなんじゃないでしょうか?』

という思いに至ったことも述べられています。

健康長寿を考える上でも、人生を考える上でも、なかなか考えさせられることの多い一冊でもありました。

このブログでも、運動する(動く)ことの大切さを色々と紹介してきましたが、その観点からも、参考になる本だと思います。

もちろん、「節電」に関することも、物価高騰の中での節電のヒントになることもあると思います。

まだ読んだことのない方は是非この年末年始にでも読んでみてはいかがでしょうか?

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

昨今「老化」を「病」のひとつと捉え「治療」しようという考え方があることは聞いたことがある人もいると思います。

『老化は治療できるか』(河合香織・著/文春文庫)という本は、そうした「老化治療」の最新研究について紹介した本です。

-188x300.jpg)

そもそも人間の寿命は何歳なのか?

一時期メディアなどでも良く紹介されていた「テロメア仮説」は人にも当てはまるのか?

最近よく耳にする「老化細胞」が慢性炎症を引き起こすというのはどういうことか?

・・・などと言った話が分かりやすく紹介されています。

最新研究と最新技術によって人体の様々な器官を取り換えできる可能性が広がっている現代医学。

それでも脳だけは(今のところ)取り換えが限りなく不可能に近く、老化研究の最も大きなテーマは、「脳の老化をいかに防ぐ(最小限に抑える)か」であることも語られています。

そんな「老化研究」の最前線を紹介した本書ですが、ある研究者の話しとして、

『結局のところ、長生きするために「これが必要だ」というミラクルな答えはない』、

そして『研究を進めていくと、(長寿になるための方法は)結局は、昔から言われている養生訓のような内容になります』ということが紹介され、

『健康寿命の延伸を考える際に多くの研究者が最終的に口をそろえるのは、長生きをするための生活習慣とは、『バランスの良い生活』を送ることである、という基本』である、ということも紹介されています。

そして、『老化や健康をめぐる新しい知見を人はもとめがちだが、まずはこの「当たり前」に思える要素をいかに守れるか、その前提があって初めて最先端の研究も本来の意義を持つ、ということだろう』とも述べられています。

様々な健康情報が溢れる昨今。良かれと思って取り組んだ健康法や摂取した健康食品によってかえって健康を害することも生じています。

先ずは足元の生活習慣から見直してみるのも良いのかも知れませんね。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

新年度が始まって、1カ月半近く。

ゴールデンウイークも終わり、この後、7月までは祝祭日の無い日々が続きます。

この時期になると話題になるのが「五月病」です。

メディアでも五月病らしき症状での医療機関受診が増えているといった話題が日々報じられていますね。

その中でよく「五月病」に対する対策が紹介されますが、

その内容というのは、概ね、

「バランスのとれた食事」や「規則正しい生活」、「軽い運動」、あるいは「朝陽を浴びること」などです。

(番組や監修した医師によって多少違いはありますが、概ねこの様な内容が多いですね)

こうして見ると、これらは何も「五月病」に限らず、「健康」一般を考えた時の基本的な要素ですね。

裏を返せば、こうした「生活の基本」が乱れれば、五月でなくとも、休日明けには同様の症状が出現しうるということでしょう。

(「仕事をしたくない」というメンタル要素に関してはまた別の問題があるかと思いますが…)

休日、ゆっくり休んだつもりが反って怠い、週明けが辛い、という方は、

休日の時間を有意義に楽しみながらも、

休日の「就寝・起床のリズム」や、日中の「適度に活動的な生活」を少しだけ見直してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、「軽い運動」や「適度に活動的な生活」という点に関しては、「運動」でなくても「外出」や「お散歩」、お庭のある方なら「お庭の手入れ」などでも良いでしょう。

逆に、平素ほとんどカラダを動かさないのに休日だけ急にハードに運動する、と方がいらっしゃいます。

平素の運動不足を取り戻そうと思ってかも知れませんが、反ってカラダに負担となることもあるので、内容や加減には注意が必要です(できれば日々の生活の中で平均的に運動するのが理想です)。

生活に気を付けてみても上手く体調が調わない場合には、一旦人の手に委ねて、カラダの緊張を緩め、血行を良くし、自律神経を整えるのも良いでしょう。

整体、マッサージ、針灸、様々な方法がありますので、是非ご自分に合ったメンテナンス方法を探してみてください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

天候も気温もコロコロと変化し、冬と初夏を行ったり来たりしたような春でしたね。

急に暑くなった日もあったため、既に春の熱中症も出ていたようです。

これから益々暑くなってくると本格的に心配なのがこの熱中症です。

熱中症の対策としては、暑さにからだを徐々に慣らすことが挙げられますが、

普段からの適度な発汗習慣も熱中症対策になります。

(昨年もこのブログで紹介しましたね。この時期ですので再度ご紹介です)

発汗は、カラダから水分が蒸発することによって上昇した体温を下げ、体温調節を行います。

ところが、 常に空調などで調節された快適過ぎる(?)空間に居て汗をかく機会が少なかったり、

運動習慣が無くて、定期的に発汗をする習慣が無いと、

汗を出す機能がお休みモードに入った休汗腺が増えてしまいます。

そうなると、いざ汗をかかないといけない状況で上手く汗をかけず、

適切な体温調整、つまりクールダウンが出来辛くなります。

適度に運動をして適度な発汗習慣をつけることは、まだ本格的な暑さではないこの時期にできる熱中症対策です。

熱中症に対する運動のメリットは他にもあります。

カラダの保水量は、ある程度、筋肉量に比例すると言われています。

したがって、ある程度しっかりと筋肉に刺激を与えるような運動をして、

筋肉を落とさない様にしておくことは、

カラダの保水量を増すことにもつながり、脱水や、熱中症の予防対策にもなるのです。

運動をはじめるにはちょうど良いこの時期に、

是非、運動習慣をつけてみてはいかがでしょうか??

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

四月に入りましたが、春の季節、あるいは年度の切り替え時期は『こころのトラブル』が増えやすいと言われます。

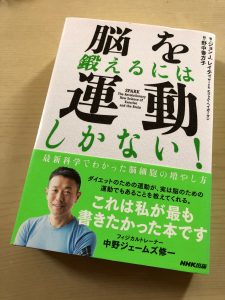

以前にも一度紹介したことのある『脳を鍛えるには運動しかない』(ジョンJレイティー・著/野中香方子・訳/NHK出版)という本には、

軽度のうつにも重度のうつにも運動が有効であると書かれていています。

運動がうつに効くメカニズムとしては、(超大雑把に言うと)運動すると、皆さんも聞いたことがあるノルアドレナリンやドーパミンなどの放出量が増えることで、達成感や幸福感が増し、うつの諸症状が改善されるということです。

また、定期的な運動習慣は、ドーパミンの放出量が増えるだけでなく、ドーパミンの受容体を作る酵素も増えるので、よりうつの改善に効果があるとのことです。

本書には、うつだけでなく、不安症や依存症など、様々な「こころ」の問題についても、それに対する運動の効果が紹介されいています。

興味のある方は是非ご一読ください。

「こころ」の問題だけでなく、認知症をはじめとする様々な「脳」の問題に心配がある方、予防したいと考えている方にも、運動は有効です。

気候も暖かくなってきました。

脳を鍛える為に、是非、気候の良いこのタイミングに運動をはじめてみてはいかがでしょうか??

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

今年もあっという間に三月に入りました。

寒暖の差が激しいながらも比較的暖かい日も多かった冬ではなかったでしょうか?

日本では春は新年度の始りですが、

自然界でも、春は、芽吹き時というように、自然界の万物が新しく生じ、生き生きとした生気が満ちる季節だとされます。

(中国の古い思想では、「春・夏・秋・冬」各々の働き・性質を、「生・長・収・蔵」と表します)

ですから、人も、春は、朝は少し早く起きて庭を散歩するのが良い、と中国の古い医学古典には書かれています。

そのようにして、気持ちも身体ものびやかに、活き活きと生活するのが春の季節に適った養生の方法だ、というのです。

「春眠暁を覚えず」とも言いますが、春は朝ダラダラと寝ていない方が良いようですね。

(逆に、秋や冬は、朝は少し遅く起き、夜は早く寝て、日の出・日の入りに合わせた生活が良いとされています。早起きはともかく、日の入りに合わせた生活というのは、現代社会ではなかなか難しいですね…)

要は、季節に合った規則正しい生活を送り、春は少し活き活き・のびのび、活動的に生活しましょう、ということなのですが、

この規則正しい生活が、現代人には意外と難しいようです……

現在の健康維持の為、そして将来の健康長寿の為にも、年度のはじまりに是非、習慣を見直し、「規則正しい生活」を習慣づけてみてはいかがでしょうか??

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201