こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

今年の東京は6月の内から猛暑日が続きました。

短い梅雨も終わって、これからまだまだ暑い日が続きそうです。

熱中症予防のためにも水分摂取は必要ですが、水分摂取が多過ぎたり、冷たいものを飲み過ぎると、胃腸が元気を無くしてきます。

プールに長く浸っていると皮膚がふやけてきたり、反って体を冷やしますよね。

胃腸も多量の水分に浸り続けることで冷えたりふやけたりして働きが悪くなる、そんなイメージです。

そのような状態にも針灸治療は効果を発揮します。

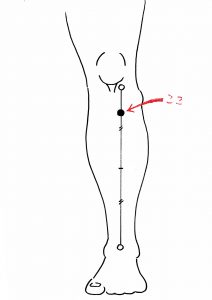

針や灸を受けたことの無い人でも、ツボに少し興味があれば『足三里(あしのさんり)』というツボの名前は聞いたことがあるかも知れません。

胃腸のツボ、滋養強壮のツボとして知られたツボで、松尾芭蕉が足三里に灸をすえながら旅をした、ということでも有名です。

胃や腸の働きを調えたり、弱った胃腸に元気を与えるのは針灸治療が本来得意とする分野なのです。

夏バテではありませんが、以前こんな患者さんがいらっしゃいました。

体質的にかなりの胃腸虚弱で、体力が無く、食も細く、西洋薬は胃に触るということで、継続的に漢方の煎じ薬を服用していました。

しかしある時、あまりにも体調が崩れ、煎じ薬はそのにおいだけで受け付けなくなりました。

そのため、(においや味が気になり難い)製剤漢方に切り替えたのですが、それでも胃に入ると気持ち悪くなって受け付けないといった具合でした。

胃腸虚弱を治すために漢方薬を服用していたのですが、その薬すら受け付けないくらい胃腸が弱ったのでは漢方薬もその効力を発揮することができません。

食事もほとんど取れなくなり、漢方薬局からの紹介で針灸にいらっしゃいました。

それだけ体力が弱っているので針灸の刺激量や使うツボは色々と工夫を要しましたが、治療を重ねる毎に、針灸の刺激で少しずつ胃腸が活動をはじめ、簡単な食事が取れるようになりました。

その後、漢方薬が服用できるようにまで回復し、再び漢方薬の治療に戻ってゆきました。

お薬はお薬の、針灸は針灸の特徴、特質があり、それらを活かして上手に使い分けや併用をすることを学んだ症例でした。

夏バテや胃腸の不調に対するセルフケアとしては、市販のお灸を使って足三里のツボに施灸するのも良いでしょう。

水分摂取が多くなりがちなこの時期の胃腸の不調や身体のだるさなどは、6月14日のブログ(湿邪に因る不調)で紹介したツボもご参照ください。

セルフケアでは間に合わない体のだるさや、胃腸虚弱・便秘などの胃腸不良でお悩みの方は是非一度、針灸治療を試してみてください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。 芝公園整骨治療院の高橋です。

令和4年6月で当院は12年目となりました。

今年もクーポン付きのハガキを送らせて頂きました。

9月末まで使えますので、健康管理に是非お使いください。

酸素カプセル入ったことないなって方は半額券が付いてますので

日頃の疲れをとったり、二日酔いの予防やケガの早期回復が見込めます。

60分から90分くらいゆっくり入れるといいと思います。

最近は12時~16時くらいの時間帯の予約が取りやすくなってます。

暑さに負けない様に水分をしっかり摂って夏を乗り切りましょう。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

前回につづき、一年前のブログで紹介した熱中症対策を再度紹介したいと思います。

前回お話しした様に、適切に汗をかけるカラダを作っておくことは体温調節には大切なことです。

しかし、発汗するということは、同時に脱水にも気を付けなくてはなりません。

汗をかく運動を行う際には事前の水分補給や発汗後の水分補給に注意を払ってください。

猛暑日や熱帯夜にあっては、入浴前の水分補給や、就寝前の水分補給にも気を配りたいものです。

運動の時の分かりやすく目に見える発汗以外にも、人は自然蒸散でカラダの水分を失っています。

脱水症状に陥りやすい原因のひとつには、

カラダに水分を蓄えておくことの出来る量が多いか少ないか、ということもあります。

そして、そのカラダの保水量は、ある程度、筋肉量に比例します。

しっかりと筋肉に刺激を与える運動をして、筋肉を落とさない様にしておくことは、

カラダの保水量を増すことにもつながり、脱水や、熱中症の予防対策にもなるのです。

筋肉量に比例するのはカラダの保水量だけではありません。

血糖の取り込み能力もまた筋肉量に比例します。

つまり、筋肉をしっかりと使っておくことは糖尿病の予防や対策にも有効なのです。

逆に、脂肪細胞からはインスリンの作用を阻害して、血糖の取り込みを邪魔する、

つまり、血糖値を下がりにくくするホルモン(レジスチン)が放出されます。

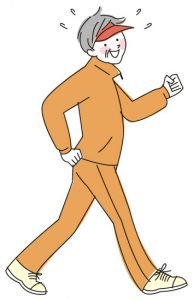

ある程度しっかりと筋肉に刺激を与える運動をして、筋肉を落とさない様にしておくと、

熱中症予防対策にも、糖尿病などの生活習慣病の予防・対策にもなるのです。

運動嫌いの人には耳が痛いお話かも知れませんが、

何もハードな筋トレをしてムキムキにならないといけない訳ではありません。

先ずは、座りっぱなしの時間を減らし、歩いたり階段を昇り降りする機会を少し増やすことからでも構いません。

”おうち時間”が増えている昨今、家の中や近所で出来る範囲で良いので、

工夫をして筋肉に少し刺激を与えてあげましょう。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

前回、前々回と熱中症の分類と症状、その対処法についてお話しました。

今回は、熱中症対策について、ちょうど一年前に紹介したブログの内容を再度紹介したいと思います。

先ずは、熱中症予防対策としての適度な発汗習慣についてです。

この時期なんとも不快な汗ですが、発汗の大切な作用のひとつに

カラダから水分が蒸発することによって

上昇した体温を下げ、体温調節を行うという働きがあります。

汗は、汗腺から分泌されます。

この汗腺、実は、体表にあるすべての汗腺が常に働いている訳ではありません。

その働きをお休みしている休汗腺が一定の割合存在していると言われています。

しかし、常に空調などで調節された快適過ぎる(?)空間に居て汗をかく機会が少なく、

加えて、運動習慣が無く、定期的に適度な発汗をする習慣が無い様な人は、

この休汗腺が増えてしまうと言われています。

そうなるとどうでしょう?

体温が上昇し、いざ汗をかかないといけない状況になった時に上手く汗をかけず、

適切な体温調整、つまりクールダウンが出来辛くなります。

つまり、熱中症になる要因の一つには、気温や湿度などの外界の条件の他、

カラダが上手く体温調整できなくなっていることもある様です。

昨今、マスク着用により、適度な口からの体温放出も出来難くなっています。

ですから、普段から適度に汗をかいて、体温調整が上手く出来るカラダ作りをしておく必要があります。

その為には、極端に冷房のきいた部屋に一日中閉じこもらないこと、

適度に運動をして適切な汗をかく習慣をつけること、

などを心がけてください。

もちろん汗をかく際には、水分補給に注意し、脱水症状にならないよう気を付けましょう。

汗をかいた後はこまめに着替え、汗が引いた後にかえって身体を冷やさない様にも気を付けてください。

汗は吸水性の良いタオルでそっと押さえて吸い取るようにし、

ゴシゴシ擦って毛穴が汚れで塞がれない様にしましょう。

適度な発汗は大切ですが、汗のかき過ぎもまた注意です。

中医学では、汗は“透明の血液”とも呼ばれ、極端な、もしくは異常な発汗は

大出血したことにも等しい体力の消耗を招くと考えます。

快適過ぎる(?)お部屋に閉じこもり過ぎず、

適度に運動して、適度に汗をかき、

感染対策に気を付けながらも、汗腺を活動させておきましょう!!

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

前回は、熱中症の分類についてお話ししました。

今回は、熱中症の基本的な対処法についてお話ししたいと思います。

「熱中症かな?」と判断された場合の基本的な手当は以下の通りです。

①冷房が入っているところや風通しの良い日陰などに移動させる。

②衣類を緩めたり、脱がせる。

③氷や冷たいタオルなどで身体を冷やす。タオルやウチワなどで風を送る。

④意識がある場合は、食塩水やスポーツドリンクなどで水分を補給する。

前回、熱中症の分類を紹介しましたが、

それらに応じた個別の症状がみられる場合には、症状に応じて以下の様な手当も行います。

1)皮膚が赤く熱っぽい場合

→上半身を高くして寝かせ、氷などで、首や脇の下、脚の付け根などの、大きな動脈を冷やします。

2)脚や腹部などが痙攣している場合(全身ではない)

→0.9%食塩水かスポーツドリンクを補給し、痙攣部分をマッサージします。

3)皮膚が青白い場合(体温は正常)

→足を心臓より高くして仰向けに寝かせ、薄めの食塩水かスポーツドリンクを少しずつ補給します。

注意が必要なのは以下の場合です。

4)意識がはっきりしない場合

→すぐに救急車を呼びましょう。同時に、救急車が来るまでの間、冒頭の「基本的手当」①~③を行いましょう。必要があれば心肺蘇生法も行います。この場合、水分補給は厳禁の様です。

「熱中症かな?」と思ったら、前回紹介した熱中症分類と上記の対処法を参考に、早めの手当てをしてください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

東京は六月としては記録的な猛暑日が続きました。

まだ体が暑さに慣れていない内の猛暑によって、熱中症で搬送される方が多くなっている様です。

熱中症は、その程度によって、『熱痙攣』、『熱失神』、『熱疲労』、『熱射病』の四段階に分類されます。

以下にそれぞれの状態と症状を紹介します。

①『熱痙攣』

熱痙攣には、以下の二つのパターンがあります。

1)多量の発汗があって、それに見合う水分補給が不足している場合。

2)水分補給はそれ程不足していないが、塩分補給が不足している場合。

〔症状〕

体温はほぼ正常です。

皮膚蒼白、若干の発汗、頭痛、めまい、嘔吐があります。

身体の一部に痛みを伴う局所的な痙攣があらわれます(全身性ではない)。

※よく言う『日射病』は、筋肉の痙攣を伴わない「熱痙攣」と理解して良いでしょう。

②『熱失神』

直射日光のもとで長時間行動した時や、高温多湿の室内で起こります。

熱を放散しようとして皮膚の血管が拡張することで血圧が低下し、脳の血流が減少して生じます。

〔症状〕

めまい、失神が生じ、発汗して脈拍数が弱くなります。顔面蒼白になる場合もあります。

③『熱疲労』

熱射病の前段階です。

大量の発汗により、水分とナトリウムが不足し、より高度の脱水症状となった状態です。

筋肉への血流が増加するため、熱を放散する為に皮膚の血管を拡張しても皮膚の血流量は減少し、熱放散が不十分となります。

そのために、体内に熱がこもって鬱熱状態となります。

また、発汗に伴って生じた水分不足によって細胞や組織間隙の浸透圧が高くなり、血管内の水分が引き込まれて循環血液量が減少し、循環不全となります。

〔症状〕

多くの場合、体温上昇は40度以下ですが、皮膚蒼白で冷や汗をかきます。

血圧低下や意識障害が出現する場合もありあます。

④『熱射病』

熱生産と熱放散のバランスが破綻して、急激な体温上昇(41度以上)が生じた状態です。

細胞機能が完全に破壊され、不可逆的変化を生じます。

そのため、意識障害、腎不全、DIC(播種性血管内凝固症候群)、肝不全、呼吸不全などを引き起こします。

ひどければ多臓器不全へと移行します。

〔症状〕

皮膚が紅潮し、発汗は認められなくなります。

意識障害が進行し、全身痙攣や昏睡状態に陥ります。

以上が熱中症の段階分類です。

「熱中症かな?」と思ったら、症状に応じて、早急に適切な対処をするように心掛けましょう。

基本的な対処法については次回お話したいと思います。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

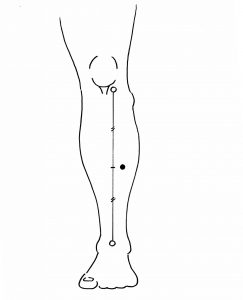

内踝の少し上に「三陰交」というツボがあります。

冷え性や婦人科のツボとして雑誌などでもよく紹介されるツボなので、ご存知の方も多いと思います。

今回はこの三陰交のツボの意味と婦人科症状との関わりについてお話しします。

婦人科の諸症状は「血の道症」とも呼ばれます。

また、「母乳は白い血液」などとも言われます。

中医学では「女子は血を以って本となす」と言われ、

とにかく、月経から妊娠・育胎、出産、授乳に至るまで、女性の身体はいずれの時も「血」と大きく関わっています。

婦人科に関わりの大きな臓腑は主に「肝・脾・腎」の三つです(※現代医学の肝臓、脾臓、腎臓とは少し概念が異なります)。

血液は摂取した食物から作られますが、血の生成という点ではまず「脾」の働きが重要になります。

中医学の脾は現代医学の脾臓とは少し異なる概念です。胃とセットで「脾胃」と称されることが多く、消化吸収系統くらいに理解してください。

脾胃を中心(起点)に生成された血は主に身体の前面正中を通る「衝脈・任脈」というルートを通って子宮へと運ばれます。

子宮を満たした血液は、妊娠が無かった場合、一度体外に排出されてリセットされます。

中医学には「旧血不出、新血不生(古い血が出なければ新しい血は生じない)」という言い方がありますが、生理の時にしっかりと古血が出ることは、次にまたしっかりと新しい血を生成する為にとても重要なことなのです。

この一連の生理周期や血のスムーズな流れをコントロールしているのが「肝」の臓です。

「腎」には生まれたときに父母から受け継いだ「先天の気」、そのエッセンスである「腎精」が蔵されています。

したがって、生殖や成長という先天的な働きは「腎」に蔵されています。

「精血同源」という言葉がありますが、「腎精」は不必要に漏らさなければ必要に応じて「血」に転換されます。

したがって、月経から妊娠・育胎、出産、授乳に至るまでいずれの過程においても腎は重要となります。

かなり大雑把な言い方になりましたが、複数の臓腑や経絡が関わるこの一連の周期の中で、血の流れに必要以上の過不足や停滞が生じたものが、生理不順や生理痛をはじめとした婦人科症状だと言うことができます。

冒頭の「三陰交」というツボは、上記の「肝腎脾」三つの陰に属する経脈が交わる処と言う意味です。

主要な三つの臓腑経絡を同時に刺激することが出来るため、婦人科の治療に常用されるツボとしてよく紹介されるという訳です。

もちろん実際の治療においては、症状や原因に応じて、三陰交以外のツボも使いますし、三陰交を使わないこともあります。

針灸治療は、気血の循環やバランスを整えることで、生理痛や生理不順に効果的な施術方法のひとつです。

婦人科症状でお悩みの方は是非一度針灸治療をお試しください。

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の高橋です。

患者様から鍼灸施術の後に眠くなった、身体が重だるくなった

といったお声を聴きますが、副作用ではなく、鍼灸施術の後はこのようなことが起きるのは

自然なことで、身体が回復する良い兆しでもあります。

「好転反応」または「瞑眩(めんげん)」 と言います。

滞っていたリンパや気・血のめぐりが良くなると急激な身体の変化についていけず上記の反応が起こります。

すべての人に起きる訳ではありません。

施術後は暖かい物を摂るようにしましょう。

激しい運動や飲酒、長風呂は控えましょう。

施術後のだるさは疲労に近いものがあるので、だるさを増幅させる恐れがあります。

アルコールはいつも以上に酔いやすい状態になっているのでひどいのぼせ状態になることがあります。

お風呂も治療後は身体の巡りが良くなり、のぼせやすい状態になってます。

好転反応は数日で収まることがほとんどなので

心配することはありませんので安心して治療を受けてください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

東京もとうとう梅雨入りしました。

これから湿度が高い日が続くことになります。

湿度が高いと痛みや不調を増悪させることは以前のブログでもお話しました(2021年4月5日、7日ブログ『お天気痛』その1,その2)。

自然界では常に、乾燥や湿気、寒気や暑気が入れ替わり訪れます。それ自体は自然な現象です。

しかし、その程度がひどく、人体に侵襲すると、それらは燥邪や湿邪、寒邪や暑邪といった邪気となって、人体に悪影響を及ぼします。

頭痛や関節痛、あるいは胃痛や食欲不振、その他、身体の重だるさなど、

この時期、雨天・曇天などで出現、もしくは悪化する症状の場合には、中医学では「湿邪(しつじゃ)」の影響を疑います。

湿邪は外から侵襲して来るだけでなく身体内部でも自家発生します。

人体内で「湿」との関係が深い臓腑は脾胃ですが(「脾」は現代医学の「脾臓」とは少し概念が異なります。「脾胃」は「消化器系」くらいにご理解ください)、

水分摂取が多すぎたり、脾胃の働きが低下して、身体の中で余分な水分が上手く捌けずにいると、体内で「湿邪」となります。

湿邪はひどくなると、より濃く粘い「痰湿(たんしつ)」となって体内に停滞します。

風邪をひいた時などに喉に「痰」が絡みますが、中医学では肺は痰が貯留しやすい所、その痰を生成するのは脾胃だとされています。

体内に「湿」が停滞している人は、天候的に湿気が高い時などに、身体の内と外の「湿」が相互に干渉し、症状を顕現、もしくは増悪させます。

こういった場合、針灸では、症状の如何にかかわらず、

腹部にある「中脘(ちゅうかん)」や、向こう脛にある「豊隆(ほうりゅう)」といったツボを刺激することで脾胃の働きを賦活し、体内の湿邪が捌かれるようにして、症状の軽減を図ります。

頭痛なのにお腹や足に針を打つことがあるのは、こういった理由からなんですね。

一見、症状とは無関係に思える場所に針を打ったりお灸をしたりする針灸治療。

なかなか改善しない頑固な症状や、繰り返す慢性症状にお悩みの方は、

少し違った角度から不調の原因を診て施術してみるのも良いかも知れませんね。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

二回に渡ってこころの様相と五臓との関係についてお話ししてきました。

今回は、最後に「喜ぶ」というこころの様相と五臓の関係についてお話しします。

〇喜び → 気が緩む → 心に影響

「喜ぶ」というこころの様相では、気は「緩む」とされます。

前回までの様々な感情に対する気の諸変化に比べて、「緩む」というのは良い変化の様に思います。

しかし、東洋医学では、これもまた過剰であると身体に影響が現れるとされています。

まず、「過剰な喜び」は「興奮しすぎ」とも言えます。これは拍動をつかさどる「心」の臓に影響が及びます。

また、心の臓には、精神の「神(≒こころ)」が宿っているとされています。

「緩み過ぎ」というのは、「神」の坐である心の臓に「こころ(神)」がしっかりと鎮座できなくなっている状態と言えます。

そうなると、「神」がふわふわと不安定になり、不眠や、浅眠・多夢・易醒、或いは、集中力散漫などといった症状が生じ得ます。

以上、3回に渡って紹介してきた様に、感情などのこころの様相は、身体の気の流れに変化を与え、五臓六腑に影響を及ぼし、身体の不調として現れます。

しかし逆に、五臓六腑を整え、そこを流れる気の流れを整えることで、こころの様相に起因する身体の状態を整えることも出来ます。

2022年1月18日のブログ『こころとからだに効くツボ』で紹介した通り、針灸のツボの名前には精神やこころを表す文字の付いたものが多数あります。

針灸医学では、これらのツボを刺激することで五臓六腑を整え、心身のバランスを整えてゆきます。

「この身体の不調、心身のアンバランスかな?」と気になったら、是非一度、鍼灸治療をお試しください。

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511