Blog記事一覧 > 呼吸法 | 芝公園・浜松町・赤羽橋・三田 芝公園整骨治療院の記事一覧

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

皆さん、ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐けていますか?

以前のブログ(10月6日のブログ)で、腹式呼吸について、『吐く時は鶴の様に、吸う時は亀の様に』という、中国の吐納法(=呼吸法)において言われる要領を紹介しました。

普段は無意識で行っている呼吸ですが、どうやら我々現代人は、ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐くということが意外と苦手の様です。

これには、横隔膜がしっかりと使えていないとか、胸郭(肋骨)が十分に動いていないとか、様々な要因はありますが、今回はストローを使った呼気の練習について紹介したいと思います。

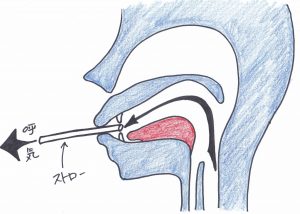

お腹の中から(とはいっても実際には肺からですが)ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐く練習としてよく行われるのが、ストローを使った呼気の練習です。

方法は至って単純で、口にストローをくわえ、ストローを通して息を吐くという方法です。

ストローを通して息を吐く感覚をつかんだら、

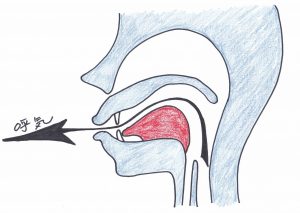

今度は、ストローを使わずに、

しかし、ストローをくわえている時と同じように、軽く口をすぼめて、

ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐いてゆきます。

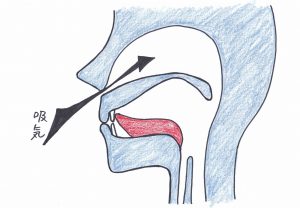

息を吐き切ったら、口を閉じ、鼻から自然にスーッと息を吸います。

中国の伝統的養生法における吐納法(=呼吸法)の中でよく行われる口の形の要領としては、

ストロー呼吸の様に軽く口をすぼめた際に、舌の尖端を下前歯の裏側の付け根に軽く付け、軽く開いた上下の前歯の隙間を通して、すぼめた口から、細く長く、しっかりと息を吐いて行くようにします。

この口の形を取ると、何となく、細く長く吐ける様な気がしませんか?

ある程度、息を吐き切ったら、口を軽く閉じ、今度は、舌の尖端を上前歯の付け根に軽く付け、鼻から自然と息を吸います。

この舌の尖端を前歯の裏側の付け根に付けるというのは、身体の前後の正中線を通る、任脈・督脈という二つの経絡と関係します。

(今年4月28日のブログ『唾液はくすり(?)』に関連したことを書いてありますので参考にしてみてください。)

前回も書きました通り、一口に呼吸法と言っても世の中には様々な方法があります。

目的や行う方の身体の状況によっても息の吐き方や吸い方は変わりますが、一先ず、ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐けるようにする為の練習として、上記の方法がご参考になれば幸いです。

呼吸は、本来意識してはコントロール出来ない自律神経を、自分でコントロール出来る唯一で有効な方法です。

試しに、ご自身の手首の脈を触りながらゆっくりと呼吸してみてください。

息を吸う時は脈がやや速くなり、吐く時は脈がややゆっくりになるのが分かると思います。

それくらいストレートにカラダに影響を与えます。

ゆっくりと、細く長く、しっかりと息を吐き、

深い呼吸で、身体を芯から整えて行きましょう!

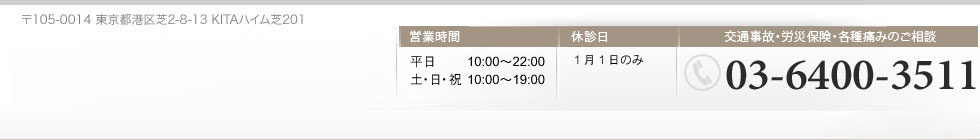

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511

こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。

太極拳や気功法など、中国には古くから様々な健康法、養生法が伝わっていますが、

中国の古い養生法や鍛錬法の中では、いわゆる呼吸法のことを「吐納」と呼んでいます。

「吐納」とは、「吐古納新(とこ、のうしん)」、つまり、「古きを吐き出して、新しきを納める」という意味です。

この「吐納(呼吸法)」にも様々な種類や方法がありますが、

呼吸法の要領を表す言葉に「吐鶴納亀(とかく、のうき)」という言葉があります。

「吐くときは鶴(の様に)、納める(吸う)ときは亀(の様に)」という意味です。

これは主にいわゆる腹式呼吸の要領について言ったものですが、どういうことかと言いますと……;

腹式呼吸で吐く時というのは、腹部を凹ますことによって横隔膜が上がり、それによって胸郭が狭まることで肺の空気が吐き出されます。

その際、お腹は、少し窮屈になったズボンやスカートを穿くとき時の様に、腹部を四方八方から凹まします。

それに伴って頭頂部と尾骨とが引っ張り合う様に、脊柱が縦に引き伸ばされ、上体が伸ばされる様になります。

その様をちょうど鶴が伸びをしている様子に例えたのが「吐鶴」という言葉です。

一方、腹式呼吸で吸う(納める)時というのは、横隔膜が下がることで胸郭が広がると同時に、横隔膜によって押し下げられた腹腔が四方八方に広がります。

その際、尾骨を納めて肛門を引き締め、目線はやや臍を見るようにし、脊柱をゆるめて背中や腰部まで十分に膨らむようにします。

少し丸まるようになる(ほんの少しです。猫背はいけません)その様を、甲羅を背負った亀に例えたのが「納亀」という言葉です。

「吐」、「納」という言葉は、「呼」、「吸」という言葉に比べて、単に鼻や口を通じて肺に空気を出し入れするというよりは、もう少し身体の深いところから、そして深いところへの気の出し入れをイメージさせてくれる気がします。

鶴や亀の姿で例えながら身体全体でしっかりと深い呼吸を行うことを表現しているのでしょう。

中国の呼吸法には多くの方法や種類があり、行い方も様々です。

紹介した様な腹式呼吸もあれば、武術などでは逆腹式呼吸も重視されよく行われます。

鼻から吸って口から吐く方法もあれば、吐くのも吸うのも口を閉じて鼻から、という方法もあり、

目的や呼吸法を練習する人の身体の状況に応じて使い分けたりもします。

吐く時に五臓六腑に対応した特定の発声を行いながら吐いて臓器を刺激する、などといった方法もあります。

中国の養生法以外にも、ヨガの呼吸法や、禅の呼吸法など、呼吸法には様々な方法があります。

現代人は呼吸が浅くなりがちだと言われており、様々な不調の原因にもなります。

ご自分の目的や状況に合った呼吸法を見つけて、出来ればはじめは一度きちんと学んでみると良いと思います。

当院スタッフ・西村による呼吸に関するブログ(8月27日、9月14日ブログ)もお役に立つと思いますので非参考にしてみてください!!

芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院

〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜

スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪

お気軽にお問合せ下さい♪♪

東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201

03-6400-3511